Sein neues Bilderbuch „Betty und der alte Theo“ mit einem Frosch als Titelheld stellte Arge-Mitglied Albert-Ulrich Lerner nun in der Westerwälder Zeitung vor. Wie wichtig Frösche für das Ökosystem Nister sind, erfahren so schon die Kleinsten – wie Enkel Tristan, der den aus Müschenbach stammenden Medziner zum Schreiben animiert hatte.

Alle Artikel in: Artenschutz

BLE-Projekt offiziell eröffnet

Das Modellprojekt des Bundesministeriums für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) “Biomanipulation als effektives Verfahren zur Wiederherstellung der Habitatfunktion des hyporheischen Interstitials” wurde von Dr. Carola Winkelmann (Uni Koblenz-Landau), Dr. Dirk Hübner (BFS Marburg) und Manfred Fetthauer (ARGE Nister) offiziell eröffnet. Im Beisein von Dr. Hamm (BLE) und vielen weiteren Gästen aus Verwaltung und Naturschutz stellten die Projektbeteiligten Ziele und Maßnahmen vor. An der Nister besuchten die Gäste schließlich eine der Referenzstrecken.

In Kooperation mit der ARGE Nister e.V. und dem BfS führt die Uni Koblenz-Landau ein Ökosystemexperiment durch, bei dem die Dichte von algenfressenden Fischen (Nase, Chondrostoma nasus) erhöht wird. Auf diese Weise soll untersucht werden, ob eine hohe Nasendichte Algenmassenentwicklungen verhindern und damit ein Verstopfen des Interstitials verhindern kann. Zusätzlich soll abgeschätzt werden, ob die an der Nister häufig beobachteten Kormorane ein Grund für die Reduktion der Nasenbestände sein können. Mehr Information gibt die Pressemitteilung der Uni Koblenz-Landau.

Ein ausgezeichnetes Muscheljahr geht zu Ende

Die Jahresabschlussüberprüfung der Lochplatten und unserer liebevoll großgezogenen und schließlich mit Glochidien infizierten Forellen bestätigte: 2014 war für die ARGE Nister ein ausgezeichnetes Flussperlmuscheljahr. Die Jungmuscheln in den Lochplatten waren gut gediehen und gewachsen, und die Kiemen unserer Bachforellen saßen voller gesunder Muschellarven.

Viel Arbeit war dafür nötig: Im Dezember 2013 und Januar 2014 sortierten wir in stundenlanger Kleinarbeit Forelleneier, um den gesunden das Überleben zu sichern. Von den etwa 120.000 jungen Forellen, die wir erfolgreich großgezogen hatten, wurden knappe 1000 für die Glochidien ausgewählt. Die anderen bevölkern nun die Nister an den unterschiedlichsten Abschnitten.

Der erste Impfversuch brachte noch nicht das erhoffte Ergebnis: Offensichtlich waren die Muschellarven, die unsere trächtigen Flussperlmuscheln abgegeben hatten noch nicht ausgereift. In den folgenden Wochen wurden die Muscheldamen in eigenen, besprudelten Behältern in der Stein-Wingerter Anlage gehalten und von Jutta Hannappel und Roman Hugo täglich mit frischem Nisterwasser versorgt. Daran sind die Muscheln gewöhnt und es enthält ausreichend Nährstoffe. Die schonende Behandlung machte sich bezahlt: Die beiden Muschelschützer ernteten etwa eine Million hochinfektiöser Glochidien, die schließlich mit den Forellen in Burbach zusammengebracht wurden. Die beprobte Quote war phantastisch: 900 bis 1000 Larven hatten sich an den Kiemen ihrer Wirte festgesetzt.

Dass die Überwinterung bisher gut funktioniert, zeigte eine erneute Probe: Die Glochidien sind etwas gewachsen und besetzen die Kiemen der nach wie vor gesunden und quicklebendigen Bachforellen in großer Anzahl.

Das lässt auf eine großartige Ernte im Frühjahr hoffen. Bereits bei den jetzigen kühlen Wassertemperaturen durchlaufen die Larven die ersten Stadien ihrer Metamorphose. Steigt die Temperatur auf 17° C und höher, beschleunigt sich dieser Prozess. Ist die Verwandlung abgeschlossen, lassen sich die fertigen und winzigen Flussperlmuscheln ins Kiesbett fallen. Unsere Larven allerdings werden in spezielle Labore gebracht, wo die Jungmuscheln aufgefangen und auf verschiedene Standorte in Rheinland-Pfalz, Belgien und Nordrhein-Westfalen verteilt werden. So soll die Rückkehr der Flussperlmuscheln in verschiedene Fließgewässer garantiert werden und deren Überlebenschancen gesteigert werden.

Drei Lachsrückkehrer gesichtet

Insgesamt drei paarungswillige Lachse – zwei Männchen und Weibchen – gingen den Engagierten der Arge Nister bei zwei halbtägigen Kontrollbefischungen ins Netz. Sie hatten den Weg aus dem Meer durch die Fließgewässer in Deutschland unbeschadet und erfolgreich überstanden. Für die Naturschützer waren die Fänge erfreuliche Momente einer ansonsten eher erschreckenden Fahrt.

Denn auf weiten Strecken war die Nister nahezu leer. Kilometerweit höchstens mal ein oder zwei Fische, oft kein einziger: Mehr reagierten nicht auf den leichten Strom, mit dem Wasserbewohner wie Nasen, Döbel, Forellen und Lachse bei den Kontrollbefischungen kurzzeitig betäubt werden. Selbst ein Laie bemerkte schnell, dass es die unbewohnten Streckenabschnitte waren, an denen kein Fisch auftauchte. Der Unterschied zu den Abschnitten durch Dörfer oder an Häusern vorbei war zu deutlich. Dort reagierten häufig fast schon Schwärme von Fischen. Zudem waren viele Gruppen dort an etwas entfernten Stellen gut im Wasser zu sehen.

Unter den kontrollierten Fischen waren entweder größere (über 45 Zentimeter) oder kleine (bis 20 Zentimeter). Der “Mittelstand fehlte” – auch das ein Hinweis auf den Kormoran, der ganz offensichtlich Fische einer gewissen Größe bevorzugt.

Die Lachse mit ihren nahezu 70 Zentimetern Körperlänge fielen aus diesem Raster heraus. Sie laichen hoffentlich in den kommenden Tagen in der Nister ab, sodass es – wenn alles gut geht – bald wilden Nachwuchs im Westerwald gibt.

Forellen 2014 wachsen und gedeihen

Täglich ein bisschen größer werden die kleinen Forellen in der Anlage in Burbach. Vor wenigen Monaten aus rosa Eiern geschlüpft, bekommen die Jungfische inzwischen bereits „Babynahrung 2“, etwas grobkörnigeres Pulver zur Fischernährung. Wie die Großen stellen sie sich in die stetige Strömung, die die Becken durchfließt. Nur wenige der kleinen Fische sind bisher gestorben, was ein gutes Zeichen ist.

Manfred Fetthauer füttert die Tiere täglich und sieht nach dem Rechten. Zusammen mit Maja Wagener säubert er am Wochenende die Abflüsse und Becken, salzt nach Bedarf und sorgt so dafür, dass die Fische die besten Voraussetzungen für ein langes und gesundes Leben haben.

Auf viele Kleinigkeiten müssen die Fischzüchter achten: dass die Strömung rechts herum fließt und nicht zu stark und nicht zu schwach ist. Dass der Sauerstoffgehalt im Wasser immer ausreichend hoch ist. Dass genügend, aber auch nicht zu viel Wasser im Becken ist. Dass die Temperatur stimmt. Dass die Fische das richtige Futter in genau der richtigen Menge bekommen. All diese Faktoren werden immer wieder an die Forellen angepasst. Denn mit jeder Woche, in der die Fische größer werden, verändern sich die Bedürfnisse. Keine ganz leichte Aufgabe, aber eine, die großen Spaß macht!

-

Natriumchlorid, also ganz normales Kochsalz, wird dem Wasser etwa ein bis zwei Mal im Monat zugegeben. Es wird in einem Eimer Wasser aufgelöst (hier von einer jungen Helferin) und mit der Strömung langsam ins Becken gegeben. Das Salz macht die Fische widerstandsfähiger und sorgt dafür, dass sie gesund bleiben

Forellen 2014 bevölkern Nister

Zufrieden beobachteten Manfred Fetthauer und Maja Wagener, wie sich die kleinen Bachforellen in die Strömung der Nister stellten.

Eimerweise hatten sie die Jungfische an dem sonnigen Apriltag an verschiedenen Stellen und Rauschen in den kleinen Westerwälder Fluss eingesetzt. Nach all den Monaten der Hege und Pflege war das ein besonderer Moment. Denn nur, wenn sich die Bachforellen sofort im Bachbett verteilen, sich hinter Steinen verbergen und in die Strömung stellen, haben sie gute Voraussetzungen für das Leben in Freiheit. Die etwa drei Zentimeter großen Jungfische passten sich sofort an.

Etwa 2000 Fische verteilten die beiden an diesem Tag. Weitere Bachforellen wurden von den Pächtern weiterer Nisterabschnitte abgeholt und ausgesetzt. Auch in Fließgewässern in Westerburg und Weyerbusch leben nun Burbacher Forellen. In den kommenden Wochen werden bis auf etwa 1000 Forellen alle in die Nister und ihre Nebengewässer eingesetzt. Die restlichen Bachforellen dienen als Wirte für die Glochidien der Flusspermuscheln, die auch in diesem Jahr wieder gewonnen werden.

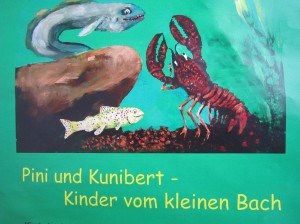

Schon die Kleinsten an das Thema Nister heranzuführen …

… hat der Autor dieses wunderbaren Bilderbuchs im Sinn.

Dr. Albert-Ulrich Lerner, langjähriges ARGE-Nister-Mitglied und Edelkrebsexperte, schrieb das wunderschöne Bilderbuch „Pini und Kunibert – Kinder vom kleinen Bach“ für seinen Enkel Tristan. Bei der Taufe des kleinen Jungen überreichte er das fertige Exemplar. Die Illustrationen wurden von Lerners Bruder Titus gestaltet, einem bekannten Westerwälder Künstler. Engagiert im Artenschutz – zum Beispiel bei Initiierung und Pflege des Edelkrebswiederansiedlungsprojekts – und Naturschutz im Westerwald, möchte der Dr. Lerner mit seinem Buch schon die Kleinsten für die Natur begeistern.

Er selbst sagt dazu: „Den Kindern den Weg zur Natur zeigen ist ein Anliegen meines Kinderbuches. Mein Bruder Titus konnte den Text mit natürlichen Bildern einrahmen. Erstmalig habe ich es gewagt mit einem Edelkrebs einen neuen Hauptdarsteller in der Kinderbuchwelt zu präsentieren. Es gilt durch spannende Erlebnisse der kleinen Bachbewohner direkt vor unserer Haustür das Interesse der Kinder an der Natur zu wecken. Der kleine Bach ist überall in unserem Land direkt vor unserer Haustür. Vielleicht auch für Kindergarten und Schule ein Beitrag zur Umweltpädagogik. Wenn Kinder den Weg zur Natur finden müssen wir um die Erde keine Sorge haben.“ Das Buch kann für 12 Euro direkt beim CMZ Verlag bestellt werden.

Bericht der Westerwälder Zeitung vom 13.12.2013

Zwei Tage Kontrollbefischung

Viele Aktive halfen an zwei Tagen kräftig mit, um gemeinsam mit Dr. Jörg Schneider und Dr. Dirk Hübner vom BFS, dem ARGE-Nister-Vorsitzenden Manfred Fetthauer, Florian Krau sowie Dr. Carola Winkelmann und Daniela Mewes von der Uni Koblenz-Landau an zwei Stellen auf insgesamt gut einem Kilometer der Nister den Fischbestand zu prüfen: Biologen und weitere Doktoranden, Angler, Kinder und allerhand andere Freiwillige.

Mit Elektroangeln in der Hand und einem schweren Akku-Rucksack auf dem Rücken machten sich die Fischenden auf den Weg durchs Wasser. Ihnen folgten die Beifischer mit großen Fangnetzen, die Leute mit den Fangbehältern und Messinstrumenten sowie die Protokollanden.

Am ersten Tag wurden bis in den Abend hinein die Kleinfische unter 15 Zentimetern gezählt und protokolliert. Am darauffolgenden Tag widmeten sich die Biologen den größeren Fischen wie Nasen, Haseln und Forellen. Mit Gleichstrom wurden die Tiere kurz betäubt und in Netzen gefangen.

Dank Messstab im Bottich und Messbrett wurde die genaue Größe festgestellt. Auch die unterschiedlichen Arten wurden bestimmt und aufgenommen.

Dr. Jörg Schneider markierte die gefangenen Fische anschließend mit einem für die Tiere harmlosen und ungiftigen blauen Kontrollpunkt.

Um möglichst viele Fische kennzeichnen zu können, konzentrierten sich die Biologen unter anderem auf die schwer zugänglichen Uferbereiche.

Zwischendrin gab es eine Pause mit Westerwälder Fleischwurst, denn Essen hält auch bei Biologen und Gewässerschützern Leib und Seele zusammen.

Jeder Streckenabschnitt wurde zwei Mal befischt, um dank der Zahl der Wiederfänge im Verhältnis zu unmarkierten Fischen auf die Gesamtpopulation schließen zu können. Der Rückweg in Watstiefeln vom End- zum erneuten Ausgangspunkt führte durch blühende Wiesen.

Die Zählung der großen Fische war längst nicht so aufwändig wie die der kleinen am Tag zuvor.

Deshalb konnten die Projektbeteiligten am späten Nachmittag ihre Sachen packen – fertig, aber glücklich nach der erfolgreichen Arbeit.