Nach gut einem Jahr wurden in den letzten Tagen die letzten Bauarbeiten an einem der größten Wanderhindernisse in der Nister durchgeführt. Das vor 50 Jahren erbaute Heberwehr Schneidmühle wurde, bedingt durch den Ausbau der B 414, als Ausgleichsmaßnahme abgerissen. Das damals erbaute Heberwehr war zu der Zeit, was Wasserbau anging, eine technische Revolution, aber eine Durchgängigkeit für Fische war kaum gegeben. Seine Aufgabe bestand darin, ein altes Wasserrecht mit einem ca. 2 km langen Mühlgraben zu bedienen, was nun vom Land zurückgekauft wurde. Was man leider in Kauf nehmen musste, war die Trockenlegung des Mühlgrabens, der auch einen hohe Artenvielfalt besaß.

Das größte Problem der Anlage war aber der Schwallbetrieb, der bei niedrigen Durchflussmengen auftrat und dafür sorgte, dass es in der Abfolge der restlichen Wasserkraftanlagen in der Nister zu Pegelschwankungen von bis zu 20 cm kam. Auf ca. 40 km Nister abwärts fielen dann über Stunden die Randbereiche der Nister trocken, was sich auf jeden Fall negativ auf die damals noch vorhandenen Muschelbestände ausgewirkt hat. Ein weiteres Problem war der zeitweise vorhandene Kormoran-Schlafplatz oberhalb des Stauwerkes. Für die Ornithologie mag die Anlage ein Highlight gewesen sein, aber für die Fließgewässerökologie ein Trauma.

Der Landesbetrieb Mobilität als Unterhalter der Anlage beschloss dann vor Jahren den Rückbau der Anlage. In sehr enger Zusammenarbeit mit der Struktur- und Genehmigungsbehörde, der unteren Wasserbehörde, der Verbandsgemeinde Hachenburg, der ARGE Nister und dem Planungsbüro wurden die Pläne ausgearbeitet und ausgelegt.

Vor einem Jahr begann dann die Abrissarbeiten nach Vorgaben der Beteiligten, und schon jetzt lässt sich sagen, die Arbeit war nicht umsonst. Wenn oben auf der neuen Brücke noch gearbeitet wird, einem unten auf den Widerlagern Wasseramsel und Eisvogel bei der Ende September durchgeführten Kontrollbefischung zuschauen und die Befischung viel besser ausfällt als erwartet, muss man allen, vorab der bausausführenden Baufirma, einen Glückwunsch zu dem gelungenen Umbau aussprechen.

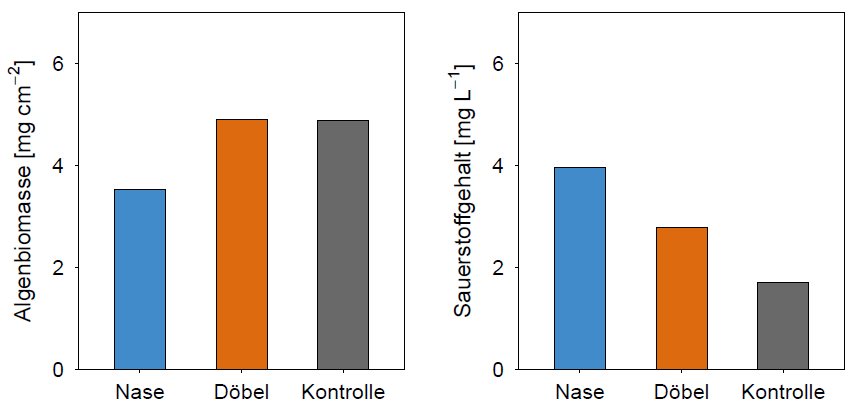

Ein weiterer Schritt der ARGE Nister wird es sein, in diesem Bereich wieder die Fischarten anzusiedeln, die vor dem Bau des Heberwehrs dort vorhanden waren und für die Ökologie der Nister von großer Bedeutung sind, wie Nase und Barbe.

Die ehemalige Fischtreppe

Das Wehr im Oberwasser

Unterwasser und Kiesschleuse

Nach den Umbauarbeiten in Fliessrichtung

Die neue renaturierte Strecke von unten ,die nächsten Hochwasser werden natürlich ihre Arbeit auch noch verrichten

Alle Fotos Thomas Meuer ,SGD Nord Montabaur

![_J1A1378[1]](https://www.argenister.de/wp-content/uploads/2017/05/J1A13781-300x205.jpg)

![_J1A1419[1]](https://www.argenister.de/wp-content/uploads/2017/05/J1A14191-300x200.jpg)